ライフサイエンス研究者向け:LinkedInのプロフィールの書き方

ビジネス特化型SNSである「LinkedIn(リンクトイン)」のプロフィールを活用して、研究者としての業績・専門分野を最大限にアピールする方法を紹介します。

LinkedIn(リンクトイン)は、ビジネス向けソーシャルメディアの1つとして研究者の間でも人気が高まっており、研究者は自身の業績や専門分野をアピールするために活用し始めています。アカデミアに属する研究者はこれまで、短文でのコミュニケーションや情報発信を特長とする「X(旧Twitter)」を利用する傾向にありましたが、近年は多くの研究者がLinkedIn等の異なるプラットフォームを主たるSNSとして活用または併用しつつあります。また、研究者が大学・公的機関等のアカデミアから一般企業へのキャリアチェンジを考えている場合、LinkedInは転職で目指す業界内で活躍する人々とつながりを深める有用なツールになり得ます。

本稿では、LinkedInのプロフィールをカスタマイズすることで、同じ専門分野の研究者や将来的に参入したい分野の人々とのネットワークをつくり、関係性を深めるための重要なポイントを紹介します。LinkedInのプロフィールは例えるなら「デジタル名刺・オンライン名刺」と「レジュメ(resume、英文履歴書)」が一緒になったようなものです。SNS上のプロフィール部分は、将来の就職先のメンバー(同僚、上司、部下等)や顧客となる人々があなたに抱く第一印象を決める要素にもなり得ます。そのため、より良い印象を与えられるようにプロフィールをカスタマイズして業績等をアピールすることは、希望する分野・業界の人々とのネットワークづくりに取り組むうえでも重要となります。

LinkedInを活用し、研究者としての存在感を高めつつ、アカデミアと企業の両方向のキャリア形成を図るための「魅力的」なプロフィールの作成手順を紹介します。

※本稿では、以下の英文記事を日本語訳して掲載しています。

https://www.ptglab.com/news/blog/how-to-create-a-linkedin-profile-for-scientists/

-

LinkedInのプロフィール写真

LinkedInで信頼感を与えるためにはプロフィール写真に本人の顔写真をアップロードすることをおすすめします。その際、顔がはっきりとわかる、出来ればプロが撮影した鮮明で明るい写真を選んでください。良い写真をプロフィールに掲載すれば、第一印象が極めて良くなり、閲覧者が過去の業績にも目を移してくれる可能性を期待できます。その際、LinkedInはX(旧Twitter)やInstagramよりもフォーマルなSNSであることに留意し、カジュアルな写真よりはプロフェッショナルな雰囲気や姿勢、ドレスコードを意識したプロフィール写真を選択すると良いでしょう。プロのカメラマンに写真を撮影してもらう場合、無地の背景で自然に見えるライティングで撮影してもらうようリクエストしてみてください。蛍光灯の下での撮影は見栄えが良く写らないことも多いため避けた方が無難でしょう。撮影当日は派手な服装は避け、撮影の瞬間は笑顔を忘れないようにしましょう。

多くの欧米の大学や研究所では、プロのカメラマンによる無料のビジネスポートレイト撮影を行ってもらえる日を設けていることをご存知でしょうか。所属する大学/機関に確認してみると良いでしょう。プロのカメラマンによる撮影を利用できない場合は、前述のポイントを参考にしながら、ご友人にスマートフォンやカメラで撮影してもらってください。

-

LinkedInプロフィールのヘッドライン

LinkedInプロフィールの「ヘッドライン(Headline)」とは名前のすぐ下に表示される文章です。プロフィール写真や名前とともに閲覧者が最初に目にする情報の1つとなるため、興味を持ってもらえるように、自身の専門知識やスキルを記載した端的かつ魅力的なヘッドラインを作成しましょう(例:Ph.D. in Molecular Biology | Research Scientist | Expert in Cancer Genetics(博士(分子生物学) | リサーチサイエンティスト | 癌遺伝学))。

ヘッドライン部分にご自身の概要(サマリー)を記載することはあなたの研究者としての経歴・キャリアを伝える大切な1つの機会と捉えてください。主要な業績、スキル、目指すキャリアの目標や方向性等を重点的に盛り込みつつ、人を惹きつける簡潔なサマリーを作成しましょう。特に仕事・研究に対する情熱や独自の強みをアピールすると良いでしょう。特定のポジションや領域での職務に興味がある場合は、より関連性の高いサマリーを作成しましょう。メディカルライティングの仕事を探している場合に「ウェスタンブロット(抗体実験の1つ)」のスキルを書いても意味がありません。

-

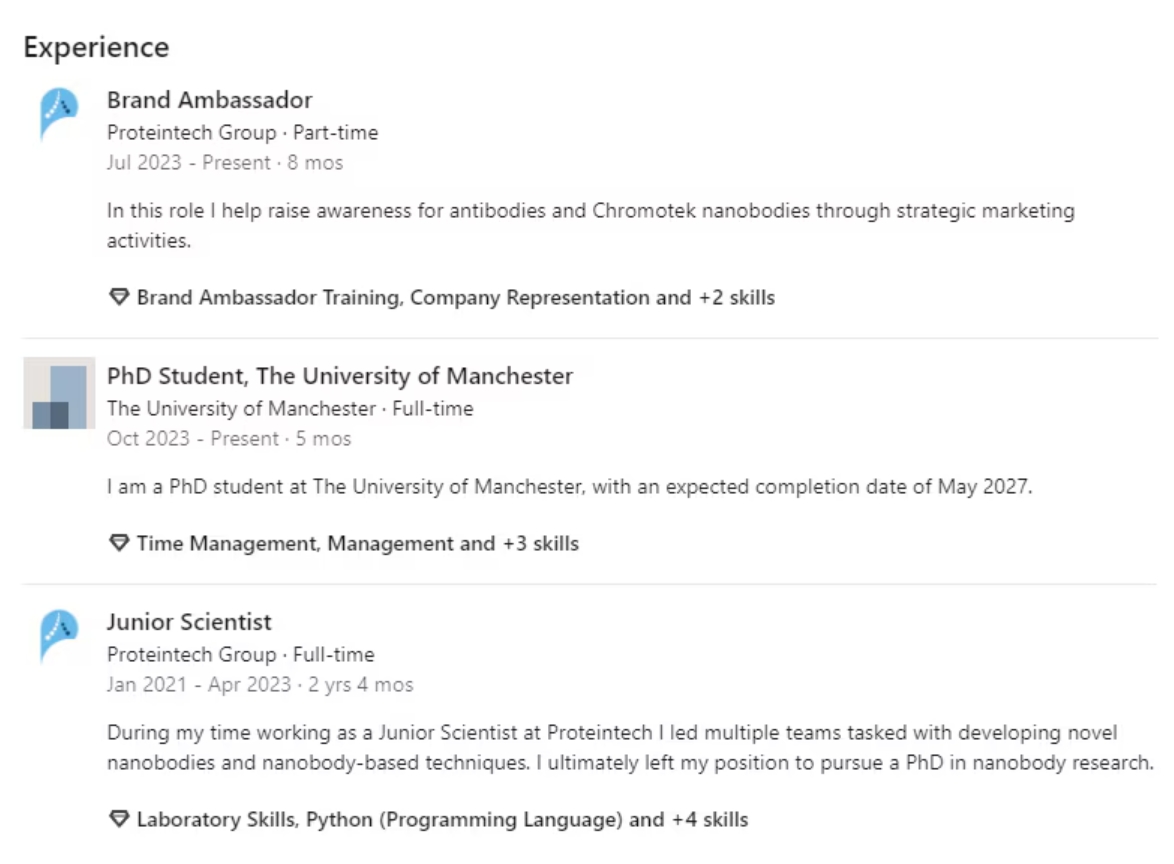

職務経歴の書き方

ご自身の職務経歴を明確かつ体系的にリストアップしましょう。その際、研究業績、役職・役割・担当等の責務、数値化できる成果を強調します。英語で記載する際は「managed(マネージメントした経験)」、「enhanced(何らかの発展に貢献した経験)」、「supervised(指導した経験)」等の動作動詞で表現し、それぞれの役割を果たす中でどのような付加価値に貢献したか重点的に記載すると良いでしょう。LinkedInでは謙虚になりすぎる必要は全くありませんが、適切な表現を用いたうえで、「嫌な人」や「自慢屋」と受け取られるような過度に自分を誇示した内容になっていないか改めて推敲してください。

アドバイス:関連性がある場合、獲得資金の数値(例:”Awarded the 2023 Proteintech AACR travel grant worth $1,000”(プロテインテック主催の2023年AACR travel grant $1,000を獲得))等を追加してみましょう。数値的な情報は言葉を尽くすよりも説得力があり、具体的な事例を記載することで、厳密さを追求するあなたの姿勢・特性をアピールすることにもつながります。

-

プロフィールへの発表論文や出版物の追加

発表した論文や著書等の出版物のすべてが希望職務に関係するとは限りませんが、あなた自身とこれまでの研究経験をアピールするための強力な手段であることに変わりはありません。具体的にはプロフィールの職務経歴欄へ出版物をPDFファイル形式等でアップロードすることや、研究成果がオンラインで公開された後にその要約とURLを投稿するという選択肢があります(注:PDFファイルをアップロードする場合は事前に著作権およびライセンスの許諾範囲を確認してください)。研究成果の共有はLinkedInにおけるエンゲージメントの向上とプロフィール欄の充実化を図ることにつながり、あなたの論文へのアクセス数の増加にも寄与することでしょう。ひいては、論文の引用数が増え、研究者としての評価が上がる可能性もあります。

ご自身の研究内容を投稿するだけでなく、面白い論文や重要な発見を記した論文をシェアすることは、自分のアカウントから定期的にコンテンツや話題を提供する良い方法です。シェアする論文は、専門分野の論文だけではなく、フォロワーが興味を持ちそうな論文や、つながりを持ちたい相手の論文でも構いません。なお、頻繁すぎる投稿は避け、多くとも週2~3回程度の投稿に留めておきましょう。

-

LinkedInに掲載すべきスキル

プロフィールにはあなたのスキルを登録し、ご自身の専門性をアピールしましょう。LinkedInでつながりのある研究室のメンバーや仲間に「スキル推薦(Skill Endorsements)」を依頼して、あなたの能力を証明してもらうとなお良いでしょう。スキル推薦をしてもらうことで信頼性が向上するだけでなく、プロフィール検索で上位に表示されやすくなります。希望する職種に必要とされるスキルを調べて記載するようにしましょう。自身の履歴書とLinkedInに記載する内容を補強するための無料の学習リソースも数多く存在します。例えば、Coursera(1)(coursera.org)やUdemy(2)(udemy.com)、LinkedInのUpskilling(3)(learning.linkedin.com)等を使ってみましょう。プロフィールに様々な情報を掲載することであなたのプロフィールが上位表示されやすくなります。

-

学歴

プロフィールには、取得学位、教育機関、卒業年月日等を記載します。これらの学歴情報は自身の能力や経験を強調するだけでなく、同じ出身校やこれまでの所属機関の人々とつながるきっかけとなります。また、求人への応募やネットワークの拡大にも大いに役立つでしょう。すべての記載情報はSEO対策(Search engine optimization、検索されやすさに貢献する施策)としても重要であり、教育課程で励んだ学問と関連するスキルや職種を検索した際に検索結果の上位に表示される可能性がさらに高まります(SEOについては外部サイトの用語集:SEO(4)(mailchimp.com)をご参照ください)。記載した学歴事項が出身校・機関の公式ページ(例:卒業生組織、校友会の公式ページ)に正しくリンクされていることも確認してください。そうすることで、人々とのつながりが促進され、LinkedInでのビジビリティ(認知度、見つかりやすさ)が向上します。

-

推薦機能の活用

研究室のメンバーや共同研究者、上司、取引先に「推薦文(Recommendations)」をリクエストしてみましょう。知人からの推薦文はスキルや職業意識の社会的証明になり、多くのLinkedIn登録者の中からあなたのプロフィールが注目されやすくなります。そのため、就職や転職を希望する職種に関連した分野のスキル推薦や推薦文を貰っておくと良いでしょう。ヘッドハンターや採用担当者は、このような情報を探し求めています。

-

関連グループへの参加

自身の専門分野に関連するLinkedInのグループに参加して、専門家のコミュニティに入りましょう。グループに参加するだけでなく、メンバーとのディスカッションにも積極的に参加しましょう。素晴らしい人物の目に留まるかもしれません。

-

定期的なコンテンツシェア

興味のある事柄に関連する記事や業界内ニュース・情報を独自の考察とともにシェアしましょう。自身の意見を添えて投稿記事をシェアする場合は、記事ページから「フィード(Feed)に再投稿」を選択します。定期的な投稿は、プロフィールを最新の状態に保つことと、自身の専門性をアピールすることの両方の意味を持ちます。投稿する記事に関係する人が存在する場合は、その人をタグ付けするよう留意します。タグ付けした投稿記事はタグ付けされたユーザーのネットワーク上で共有され、当該記事のインプレッションやビジビリティが向上します。

-

LinkedInでのつながり申請

研究室メンバーや、取引先、学会・カンファレンスや交流イベントで知り合った人等、所属する業界の研究者や専門家とつながりましょう。つながりをリクエストする際は、より有意義なつながりを構築できるように、送信する相手に合わせた簡単なメッセージを添えてつながりのリクエストをカスタマイズしてみるのも良いでしょう。

アドバイス:ポスター発表や口頭発表を行う場合は、聴衆を自身のLinkedInアカウントに誘導する二次元バーコード(QRコード(5))の作成と追加も有効です。そうすることで自身のアカウントに簡単にアクセスしてもらうことができるうえ、ありふれた名前である場合は、別の人物に取り違えられることも避けられます。

プロテインテックの関連ブログ:学会用ポスターの作り方

-

LinkedInの継続的利用・運用

LinkedInでの発信を継続しましょう。定期的にプロフィールを更新し、最新の業績や経験を反映させます。つながりを持った人々にコメントし、様々なコンテンツをシェアして積極的な関わりを持ちましょう。ただし、過度な投稿を繰り返さないよう配慮します。1日に何度も投稿するとエンゲージメントが低下したり、つながりのある人々が離れてしまう可能性があります。

-

LinkedInの公開プロフィールURLのカスタマイズ

LinkedInの公開プロフィールURLを編集して、ユーザーフレンドリーなURLで公開プロフィールをアピールしましょう。URLをカスタマイズする場合は、URLに自分の名前をいれることがよく行われます。このようなカスタマイズによってシェアが容易になります。

-

適切なキーワードの記載

プロフィール内のサマリーや経歴欄に業界特有のキーワードを盛り込み、検索されやすくなるよう工夫しましょう。こうした工夫によって、関連検索を実施した際に自分のプロフィールが表示される可能性が高くなります。プロフィールに入れるべきキーワードを見つける効果的な方法の1つを紹介します。その方法とは興味のある仕事やポジションを実際に検索して、求人情報にどのような語句が掲載されているか確認することです。見つけた語句をプロフィールに入れることで、希望するポジションに最もふさわしい有力候補であるとアピールでき、誰かの目に留まることで将来的にコネクションを構築できる可能性が広がります。

まとめ

本稿で紹介した一連の内容を考慮することで、LinkedInのプロフィールは、専門分野・学術領域におけるネットワークの構築やキャリア形成のための有用なツールに一変するでしょう。何よりLinkedInでのプレゼンスを向上させる対策は継続的な運用です。最大限にメリットを享受するには、常に内容を更新しながらLinkedInを積極的に活用していきましょう。LinkedInのプロフィールを充実させることで、新たなつながりや、新たな仕事に携わる機会、専門分野での共同研究先を得ることができるかもしれません。

LinkedInは潜在的な共同研究先に自身の研究内容・成果を知ってもらうためにも活用できます。これまではLinkedInは主にビジネスパーソン向けのソーシャルメディア/ソーシャルネットワークとみなされがちでしたが、近年では研究機関や学会がLinkedInにアカウントやコミュニティを立ち上げており、アカデミアの研究者同士がLinkedInで交流する動きが広がりつつあるためです。

今後LinkedInを利用して論文や成果をシェアすることは、アカデミア内での研究成果の共有のためだけではなく、産学連携やスタートアップ企業の立ち上げの機会につながる可能性を秘めています。ひいては、研究室単位の研究が臨床・産業レベルへ展開・橋渡しできるきっかけとなるかもしれません。

参考情報

(1)LinkedIn Profile Optimization Training(udemy.com):無料オンラインコース

(2)5 Ways to Build a Better LinkedIn Profile(coursera.org):無料オンラインコース

(3)What is Upskilling?(learning.linkedin.com):ブログ

(4)What is SEO?(mailchimp.com):ブログ

(5)Free QR code generator.(qrcode-monkey.com):無料ウェブサイト

Ben Raven、Rebecca Northeast、Karishma Kumari著

Ben Raven博士:プロテインテック インターン生

Rebecca Northeast博士:プロテインテック プロダクトマネージャー

Karishma Kumari氏:ゲストブロガー